テレワークの推奨と品質の低いデジタルコミュニケーションの導入によって、社会全体でコミュニケーションの質が低下し、分断と孤立が顕著になったコロナ禍。

その様な令和という時代に、コミュニケーション再構築のチャンスを与えてくれるのが今世界で話題となっているアプリ 「Notion」です。

Notionはアプリと表現されることが多いですが、どのようなアプリなのでしょうか?

・Notionで文章を書いたりメモを取るだけならメモアプリです。(MicrosoftWordなど)

・Notionのデータベース機能で表を作ったり計算をするなら表計算アプリです。(ExcelやGoogleスプレッドシートなど)

・Notionでテキストや画像、動画をまとめてランディングページを作るならホームページ作成アプリです。(WordPressなど)

このように、Notionの持つ個別の機能は既に山ほど類似したアプリが出回っています。

Notionの最大の違いと強みは、「全ての機能が一つの領域に統合されている」ことです。

つまりNotionは単なるアプリというよりも、あらゆる情報をNotionの中だけでやり取りできる「プラットフォーム」です。

Notionはあまりにもいろいろなことが出来るので、「どう使って良いのかわからない」「何に利用すればいいのかわからない」といった声をよく聴きます。

当協会で行っている 「Notion導入支援」 のフローをご紹介していきます。

Notionによって遠隔でもチームは一つになれる

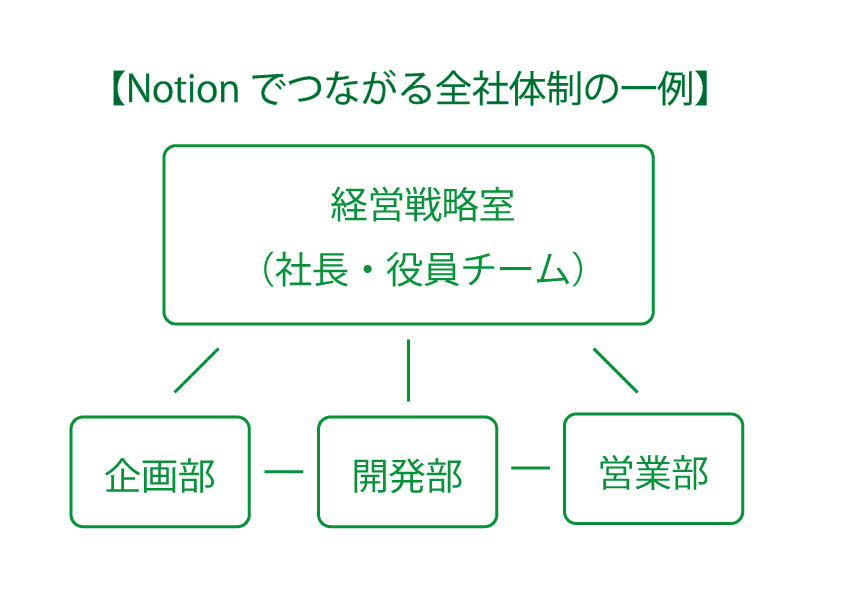

上の図は、経営者がよく思い浮かべるとある業種の社内ネットワーク・イメージの一例です。

素人でもわかりやすい構図ですが、このようなネットワークがうまく機能するのは実際のところ至難の業です。

まず、各部署にはそれぞれのやり方があり(主に使うアプリも違う)、横の連携というのは簡単には取れません。

また、会議で上がってくる資料を見るのが中心となるため、経営陣には「どのような経緯でこういう結果になったのか?」という時系列の情報が見えません。

そしてこのような状況が、各部署内でも枝葉が広がるように起きているのが、コロナ以降のテレワーク社会です。

【Notionがこのような問題にどう貢献してくれるのかご紹介しましょう】

各部にはそれぞれの会議がありますが、各回の会議の議事録をNotionページの中に蓄積していくことで、経営陣からも会議内容が常時可視化されます。

仮に企画部では主にWord、開発部では主にExcel、営業部では主にWordPressを使用していたとしましょう。

これらの機能はNotionの中に搭載された機能で代用することが出来ます。

しかも、アプリをまたぐことなくそれぞれが共存できるのがNotionの最大の強みです。

(Wordの中でExcelを開く。それらをWordPressの画面の中でも開く。といったイメージ)

では、「WordやExcelから新しいNotionというアプリに乗り換えないといけないのか?」というとそんなことはありません。

Notionはそれらのアプリと互換性もあります。

また、Notionのページ内に資料としてWordやExcelをはじめ、あらゆるアプリのデータを張り付けて残すことも可能です。(1ファイル最大5G、ファイル数は無制限)

つまり、Notionは社内のあらゆる情報をデータベース化して保存するクラウドサービスにもなるのです。

(整理すると・・・)

・社内のあらゆるチームを繋いで情報を共有する(閲覧権限は個別に設定可能)

・チーム内でのゴールまでの経緯を議事録化してデータベースを構築する。

・経営陣はいつでも各部署がどのような進め方をしていて、どのような進捗にあるかを可視化できる。

・各チームはデータベースを通じてファイル共有を行えるので、いつでも必要なファイルにアクセスできる

・ユーザー向けに議論を経て構築された訴求のための情報は、そのままWebページに転用することが出来る。

・蓄積された情報はデータベースとして検索すればいつでも引き出すことが出来る。

これだけのワークフローをNotionという一つのプラットフォームに集約できれば、Notionはもはやネット上の「ヴァーチャル本社」と化します!

Notionを導入する3つのステップ

ここまでの内容を理解されて、「Notionいいかも知れない!」と思って頂けたら次の導入のステップをご覧ください。

Notionはあまりにも様々なことが出来るだけに、「Notionをどのように自社に活かしたいか?」というヴィジョンが曖昧なままに走り出すと、煩雑化してカオスとなって必ず機能不全に陥ります。

そうならないためにも、「自社で導入するなら現在どの段階にいるのか?」以下のステップと照らし合わせてみましょう!

当協会のNotion導入支援のご相談で一番多いのがこちらのSTEP-01です。

Notionは全く新しいアプリのため、操作性など新たに覚えなくてはならない部分もあります。

それぞれの操作はよく考えられ、少し触れば簡単に覚えられるものですが、全社員がある程度触って無理なく使えるようになってから「社内システム」を構築しなければ、社員が使ってくれません。

Notionは社内wikiであると同時に、「社内Web」のようなものでもあります。

「誰も検索しない検索エンジン」になってしまっては、システム化の導入コストがまるまる無駄になることも珍しくありません。

当協会では、「基本的利用」⇒「応用的利用」⇒「社内システム化」という段階を追って、社内の仕組みづくりをお手伝いさせて頂いております。

STEP-01に加えて、もう一つ明確な目的をもって「データベース」を導入するのがSTEP-02になります。

よくあるご相談は「顧客情報のリスト化に加えて、ユーザーの属性や購買履歴など、様々な情報を可視化したい」といったご要望です。

また営業戦略ツールとして、「お得意先」「商談中」「見込み客」などのカテゴリを管理しながら、現在どの担当者がどのようなアタックをしているかを可視化するといったご要望もあります。

社内のスタッフがNotionに不慣れな状態で複雑な仕組みを導入することはお勧めできません。

Notionが社内で「誰も検索しない検索エンジン」化してしまうからです。そうなれば導入しても全く役に立ちません。

当協会では、Excelなら複雑で触る気になれないようなデータベースでも、担当者に必要な情報だけを提示するスリムな設計を心がけています。

もしも、Notionを導入する上での利用目的が明確化している場合は、STEP-02を合わせて検討するのもおすすめです!

Notionに魅力を感じれば感じるほど、STEP-03のご希望は多くなりますが、じっくり検討する必要があるSTEPです。

まず、全社の仕組みがいきなりNotionに統合される場合、社員全体のITリテラシーの高さが要求されます。

さらに、仕組みはNotionのデータベース機能を基に複雑に構成されますが、仕組みがどのように構成されているかを理解している人材の育成も必要になります。

また、仕組みの開発や人材育成のための研修などにかなり高いコストが要求されます。

これらの条件を考慮すると、STEP01・STEP02を経て、社内スタッフがNotionに慣れ親しみ、データベースの仕組みにもある程度の理解が広がっている。

或いは、社内の全スタッフのITリテラシーがある程度高く、社内で「仕組化したいヴィジョン」が明確化している場合にはお勧めいたします。

当協会と提携企業には、世界でもトップクラスの知識と技術を持つエンジニアが在籍していますので、かなり複雑な仕組みを開発することも可能です。

特にすでにNotionを導入していて、「一歩先の仕組化で壁にぶち当たっている」というような状況にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

Notion導入支援のまとめ

いかがでしたでしょうか?

Notionの持つ可能性は無限大です。

そして、テレワークによって分断・孤立がすすみ、コミュニケーションの質が劇的に低下した現代において、デジタルコミュニケーションの再構築を実現する「Notionによるヴァーチャルオフィス」は、私たちのテレワークを劇的に変革してくれる可能性を秘めています。

しかし、Notionの導入には様々な注意点が存在することも理解しておかなければいけません。

便利がゆえに、ITリテラシーの高い人があまりにも複雑な仕組みを作ってしまうとどうなるか?

他のスタッフには複雑すぎて難しそうに見えるため、誰も触ってくれない仕組みで終わってしまいます。

Notionで目指すべき最大のゴールは、「ハートウォーミングなデジタルコミュニケーション」と「会社の歴史という財産のwiki化」です。

少しご一緒に想像してみて下さい・・・

新任担当者が配属されて間もない部署で、もし10年も前にお取引していたお得意先から10年前の続きの打診を受けた場合。

その担当者は、「お取引先名」「プロジェクト名」で検索して、カレンダーから絞り込めば一瞬で当時の詳しい資料にたどり着けるのです。

このように、夢のような社内wikiが完成するために必要不可欠なのは、社員が社内のNotionを日々触ることです。

Notion導入が成功するかどうかの分岐点は、誰もがNotionを進んで日々触る文化の確立です。

そのためには、社内の人々がNotionを好きになる必要があります。

Notionによって起こるイノベーションに、みんなでワクワクする体験を、みんなで共感共有する。

そのための導入支援、仕組みづくりのお手伝いを、当協会ではデジタルコミュニケーション革命への情熱と、Notionへの愛をもってご提供いたします。

まずは、無料でハイブリッド・テレワークの体験をお申し込みください!

まずは、ぜひお気軽に【お問い合わせ】ください。